高股息ETF的隱藏代價:你正在用「假性財富自由」延誤退休?

近年來,在台灣的投資市場上,我們常聽到一種說法:「只要存到特定張數的高股息ETF,就能提早達到財富自由!」這種觀念聽起來非常誘人,彷彿每月穩定的配息就能輕鬆支應生活開銷。然而,你是否曾停下來思考,這種看似美好的策略背後,可能隱藏著什麼樣的代價與誤區呢?本文將帶你深入剖析高股息ETF投資的常見迷思,並引導你重新審視正確的財務目標設定、資產累積路徑,以及更有效率的退休現金流策略,幫助你避免踏入可能繞遠路的投資陷阱。

目標設定的盲點:累積資產總價值而非ETF張數

許多投資人在設定財富自由目標時,習慣將「存到多少張高股息ETF」作為衡量標準,而非「累積達到特定資產總價值」。這種思維模式,其實很容易讓你忽略了資產成長的本質。想像一下,如果你想從台北走到高雄,你的目標應該是抵達高雄這個終點,而不是計算你走了多少步。投資也是一樣,最終目的是達到足以支應你未來生活的資產總額,而不是某個特定金融商品的持有數量。

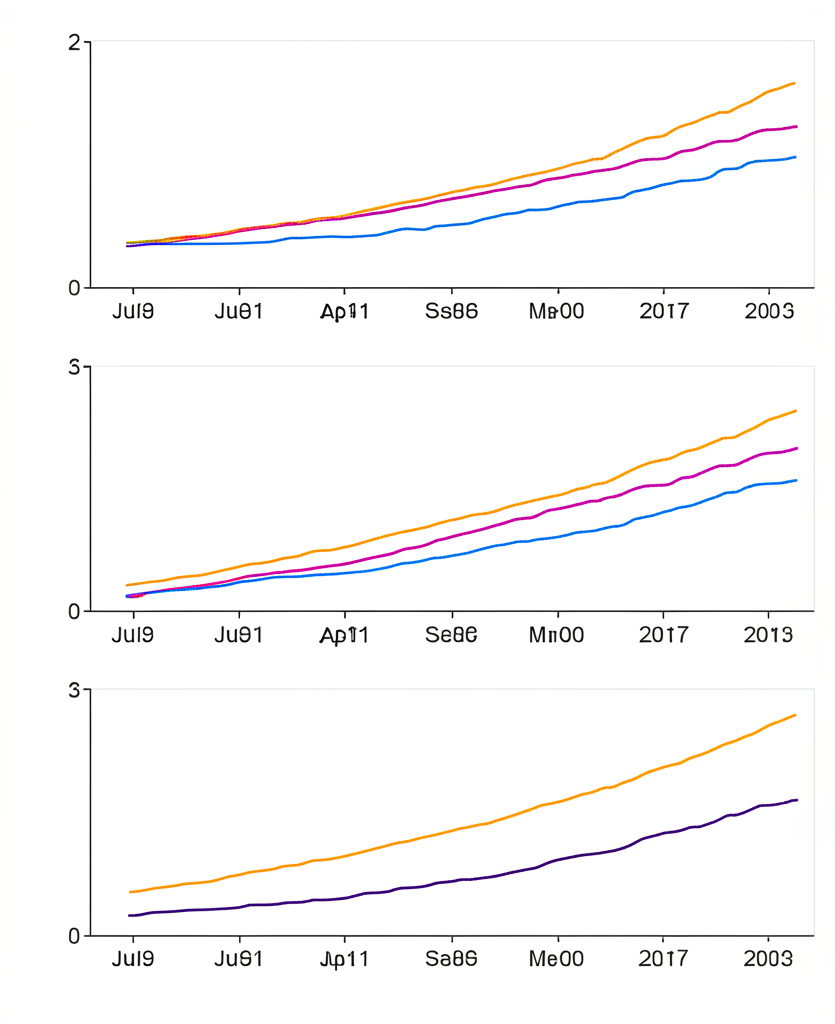

我們來看看實際數據。以台灣市場上知名的兩檔ETF為例:高股息ETF代表的0056(元大高股息),和整體市場指數型ETF代表的0050(元大台灣50)。根據過去17年的實證數據,0056的年化報酬率約為7.7%,而0050的年化報酬率則高達10.6%。這兩者看似只有幾個百分點的差距,但在長期複利效應下,會導致你的資產累積速度產生巨大差異。這意味著,如果你以高股息ETF作為主要的資產累積工具,你將需要更長的時間、投入更多的資金,才能達到相同的財務目標。這不就像是為了到達高雄,卻選擇了一條風景優美但路程更遠的小徑嗎?

為了更清晰地理解兩者差異,以下表格呈現了0050與0056的主要特性比較:

| 項目 | 0056 (元大高股息) | 0050 (元大台灣50) |

|---|---|---|

| 投資目標 | 追蹤高股息表現 | 追蹤台灣市值前50大公司 |

| 年化報酬率 (過去17年) | 約7.7% | 約10.6% |

| 資產累積效率 | 相對較慢 | 相對較快 |

| 主要訴求 | 穩定配息 | 整體市場成長 |

因此,我們應該將焦點放在資產總價值的累積上,而非單純追求高股息ETF的張數。一個清晰且基於總資產的財務目標,才能幫助你更有效率地規劃你的長期投資策略。在設定財富目標時,許多人常會陷入以下盲點:

- 過度聚焦於單一商品(如高股息ETF)的持有數量,而非整體資產的增值。

- 忽略了時間與複利效應對資產長期成長的巨大影響力。

- 將每月的配息收入視為達成財富自由的唯一或最終指標。

破除高股息ETF的穩定性迷思與其真實波動性

許多人投資高股息ETF,是為了追求所謂的「穩定配息」與「較低波動」。然而,這可能是一個常見的迷思。實證數據告訴我們,高股息ETF的單年報酬標準差,通常高於整體市場指數型ETF。標準差(Standard Deviation)是衡量投資組合波動程度的指標,標準差越高,代表資產價格波動越大,風險也相對較高。

舉例來說,在市場面臨重大衝擊時,如2008年的全球金融海嘯,或是未來可能發生的貿易戰等事件,高股息標的跌幅可能比你想像中更嚴重。當市場下跌時,追求高股息的股票往往因為公司獲利前景不明,股價跌幅可能不亞於甚至超過其他類型的股票。你可能會問,那高股息ETF的「穩定」來自哪裡呢?事實上,許多高股息ETF的穩定效果,更多是來自於其「低波動」策略的選股因子,而非單純的「高股息」本身。也就是說,基金經理人在挑選成分股時,除了考量股息率,也會納入股票過去的波動程度作為篩選標準,這才使得整體組合看起來相對穩定。因此,我們不應將高股息與低波動畫上等號,兩者之間有著細微但重要的差異。

我們鼓勵你深入研究高股息ETF的內扣總開銷(Expense Ratio)與實際選股策略,而不是僅憑名稱就認定它「穩健」。理解其真實的波動性,才能讓你對投資組合有更全面的掌握。在評估高股息ETF的選股策略時,建議投資人應特別注意以下幾個面向:

- 基金的選股邏輯是否明確揭示了對「低波動」或「高品質」因子的篩選機制。

- 股息的來源是否主要來自企業穩定的盈餘,而非過度依賴資本平準金。

- 成分股的產業分佈是否足夠分散,以降低單一產業景氣循環帶來的風險。

工作階段花用配息:正在犧牲未來的你

一個常見的錯誤是,在尚有工作收入的階段,就將高股息ETF的配息用於日常開銷或支付房貸。這樣做,無疑是在犧牲你未來的資產成長潛力。投資的本質,是將當下的資源保留下來,透過時間與複利的力量,為未來累積更可觀的財富。

想像一下,如果你每年的配息都拿去花掉,那麼這筆錢就失去了繼續滾大、產生更多收益的機會。這種行為,會導致你的儲蓄不足,嚴重阻礙了資本的長期成長與複利效應。知名的財經作家Jonathan Clements曾強調:「累積可觀資產的投資者,幾乎都是強大的儲蓄者。」這句話點出了核心:沒有足夠的儲蓄,就沒有足夠的本金去享受複利的魔力。長期下來,選擇花用配息的投資人,其退休資產價值累積將遠遠落後於那些將配息再投入(滾入再投資)或選擇更高成長性標的的投資人。

這就像你在種一棵果樹,在它還沒長大結果之前,就把剛冒出的嫩芽都摘下來吃掉一樣,那麼你永遠也等不到它結出豐碩的果實。在工作階段,我們應該盡可能地將所有投資收益再投入(Reinvest),讓錢滾錢,最大化你的資產累積速度。唯有如此,才能為你的退休生活打下堅實的基礎。

以下表格比較了工作階段「花用配息」與「配息再投入」對資產累積的影響:

| 比較項目 | 工作階段花用配息 | 工作階段配息再投入 |

|---|---|---|

| 當前現金流 | 增加,可支應日常開銷 | 無直接增加,但資產持續成長 |

| 長期資產成長 | 顯著減緩,錯失複利效果 | 最大化複利效應,資產累積加速 |

| 退休目標達成 | 可能延誤,需要更多時間或本金 | 有助於提早或更輕鬆達成退休目標 |

| 機會成本 | 犧牲未來財富的潛在增長 | 善用時間價值,為未來創造更多財富 |

重新定義現金流:總報酬策略的優越性

許多投資人將高股息ETF的配息視為退休現金流的唯一來源,這是一個錯誤的認知。正確的退休現金流,應該採用「總報酬策略」(Total Return Strategy),也就是你的現金流可以同時來自於資本利得(Capital Gains)與配息(Dividends)。換句話說,當你需要錢時,你可以選擇賣出部分持股,無論這些錢是來自股價上漲的利潤,還是來自公司分配的股息,它們本質上都是你資產的一部分,同樣可供你支用。

為什麼總報酬策略更優越呢?

- 更高的現金流潛力: 整體市場指數型ETF(如0050或追蹤標普500指數的ETF)通常具有更高的總報酬率(包含資本利得與配息),這意味著在相同資產規模下,總報酬策略能提供更高的可支用現金流。

- 資產維持更久: 在相同的現金流需求下,總報酬策略能夠讓你的退休資產維持更長久。因為你不必為了追求配息而鎖定特定標的,而是可以從整個投資組合中,選擇表現良好、或佔比過高的部分進行賣出,讓你的資產配置更具彈性。

- 賣出股票並不困難: 有些投資人可能對「賣出股票」有心理障礙,覺得要一直「存股」。但現代的交易系統非常便利,賣出ETF和買進一樣簡單。只要你的資產配置得當,賣出部分持股來產生現金流,並不會影響你長期投資的整體規劃。

讓我們透過表格來比較這兩種現金流策略:

| 特點 | 純配息策略 (常見於高股息ETF) | 總報酬策略 (常見於指數化投資) |

|---|---|---|

| 現金流來源 | 僅限於公司配發的股息 | 資本利得 + 配息 |

| 資產累積效率 | 若配息被花用,資產成長較慢 | 資產累積效率通常更高,因包含資本利得 |

| 投資彈性 | 受限於高股息標的,選擇較少 | 可投資範圍更廣,包含高成長型標的 |

| 退休生活保障 | 可能因配息不穩定或總報酬不足而受影響 | 提供更充裕且持久的現金流,財務彈性高 |

理解總報酬策略,是讓你擺脫單純追求配息迷思的關鍵一步,它能為你的退休生活帶來更大的財務自由與彈性。

回歸投資本質:指數化投資的長期價值與挑戰

當我們談到長期投資與資產累積時,指數化投資(Index Investing)是一個我們不能不提的策略。股神巴菲特(Warren Buffett)曾多次公開推薦指數型基金,認為其低成本且能超越大多數專業人士。那麼,什麼是指數化投資呢?簡單來說,它是一種被動式投資策略,透過購買指數股票型基金(ETF, Exchange Traded Fund)或指數型基金(Index Fund)來追蹤特定市場指數(例如:台灣的0050追蹤台灣50指數,或美國的VTI追蹤全美國股市指數),以低成本獲取市場的平均報酬。

指數化投資的優勢顯而易見:

- 低成本: 指數型基金的費用率通常遠低於主動型基金,因為它不需要頻繁的交易或大量的研究分析,這能有效減少對你投資報酬的侵蝕。

- 高度分散: 透過追蹤廣泛的市場指數,你的投資組合自動分散到數十甚至數百家公司,有效降低單一公司或產業的風險。

- 自動再平衡: 許多指數型基金會自動調整成分股,確保其與追蹤指數的比例一致,省去你頻繁調整的麻煩。

- 長期趨勢: 歷史數據顯示,全球經濟長期呈現成長趨勢,指數化投資讓你搭上這股成長的順風車。

儘管指數化投資的優勢顯著,但仍有許多常見的迷思阻礙投資人採納:

- 「失敗者的策略」: 有些人認為指數化投資是懶人或「失敗者」的策略,因為它不追求打敗大盤。然而,查爾斯.艾利斯(Charles Ellis)在其著作《The Index Revolution》中指出,隨著市場資訊流通加快與競爭加劇,主動型投資長期勝過市場的難度極高,甚至已成為一場「輸家遊戲」。

- 「市場高點不適合投入」: 許多投資人擔心在市場高點買入會套牢。但對長期投資者而言,持續且定期投入(定期定額)比嘗試預測市場時機更為重要。歷史證明,長期持有能平滑短期波動的影響。

- 「主動型基金仍可長期勝出」: 雖然偶有明星基金經理人短期表現亮眼,但長期來看,絕大多數的主動型基金都無法持續超越市場指數,而且其較高的管理費用會進一步侵蝕投資報酬。

此外,對於台灣投資人直接投資海外指數型基金或ETF,我們也需要留意一些細節。例如,透過某些平台(如Endowus智安投)投資被動指數基金(互惠基金),在特定情況下可以避免外匯交易費用、股息預扣稅及買賣價差等問題,相較於直接買賣海外ETF可能更具成本效益。選擇最適合你的投資工具,應綜合考量費用、稅務與便利性。

總結:清晰目標,堅持正確路徑

綜觀上述分析,盲目追求高股息ETF的張數,或在工作階段花用其配息,實則是一種低效率且具高機會成本的投資策略。真正的財富自由與穩健的退休規劃,仰賴於設定正確的資產累積目標、理解總報酬的真諦,並以長期、分散、低成本的指數化投資思維貫穿始終。投資之路不求一蹴可幾,而是需要清晰的目標與堅持正確的路徑,才能避免繞遠路,最終實現你理想的財務願景。

【免責聲明】本文內容僅為教育與知識性說明,不構成任何投資建議。投資有風險,請務必在做出任何投資決策前,諮詢專業財務顧問或自行進行充分研究。

常見問題(FAQ)

Q:高股息ETF真的能讓我提早財富自由嗎?

A:財富自由的關鍵在於累積足夠的資產總價值,而非僅限於高股息ETF的張數。若只追求配息而忽略資產成長與再投入,可能會延誤您達成財富自由的時程。建議將焦點放在總資產的累積,並採取更有效率的投資策略。

Q:為什麼文章建議在工作階段將配息再投入?

A:在工作階段將配息再投入,能讓您的資金持續滾動,享受複利效應,加速資產累積。若將配息花用,則會犧牲未來的潛在成長,導致退休資產累積不足,進而延後或影響您的財務目標達成。

Q:除了高股息ETF,還有什麼其他退休現金流策略?

A:文章推薦「總報酬策略」,即您的現金流可來自資本利得與配息。透過分散投資於整體市場指數型ETF等工具,並在需要時賣出部分持股,能提供更充裕且持久的現金流,且資產配置更具彈性。