導言:為何美國GDP對台灣與全球金融市場至關重要?

全球經濟環境變化快速,美國身為最大經濟體,它的國內生產毛額表現總是引領整體趨勢。對台灣投資人來說,搞清楚美國GDP的動向,不只幫助把握大環境脈絡,還能更精準地規劃投資步驟和評估潛在風險。尤其進入2025年,地緣政治局勢、通貨膨脹壓力,加上各大央行貨幣政策的轉向,都會對美國GDP造成影響,從而波及台灣的出口業務、半導體產業,以及新台幣匯率的起伏。

我們團隊一向重視數據的可靠性和市場背景的剖析。這篇文章從美國GDP的基本原理入手,檢視過往走勢,同時分享對2025年美國GDP的謹慎預測和各種可能情境。我們會特別討論GDP數據出爐後,對美元匯率和外匯市場的衝擊,並從台灣投資人的角度,提供實用的金融見解和風險控管建議,讓您在多變的市場裡更有把握。

美國GDP是什麼?核心概念與計算方式深入解析

國內生產毛額,也就是GDP,簡單來說,就是一個國家在一段時間內生產的所有最終商品和服務的市場價值總和。這是評估經濟規模和活力最常見的工具。美國商務部經濟分析局負責發布這些數據,他們的報告以嚴謹和權威聞名,想看最新資訊,可以上他們的官方網站查看。

計算GDP有三種主要途徑:支出法、收入法和生產法。其中,支出法使用最廣,公式是GDP等於消費加上投資,加上政府支出,加上淨出口。這幾個部分各自代表經濟的不同層面:

消費部分涵蓋家庭在商品和服務上的花費,通常佔美國GDP的七成左右,是經濟的引擎。投資則包括企業用在設備、建築和庫存的錢,以及家庭買新房的支出。政府支出則是各級政府在國防、公共建設等領域的開支。淨出口是出口減進口,顯示貿易對經濟的貢獻。

名目GDP與實質GDP:為何兩者差距影響深遠?

看GDP數據時,要特別分辨名目GDP和實質GDP。名目GDP是用當前價格算出的總價值,裡頭夾雜了通貨膨脹的因素。所以,就算實際產量沒變,物價漲了,名目GDP也會跟著上揚。

實質GDP則用一個固定基準年的價格來調整,剔除通膨影響,更能顯示真實的產出變化。這是判斷經濟真正成長或萎縮的關鍵。兩者的差異可以用GDP平減指數來量測,這是個追蹤整體物價變動的指標。投資人談經濟成長率時,通常指的就是實質GDP的年比變化。這樣看,才能避開通膨的干擾,得到更準確的經濟圖像。

回顧與展望:美國GDP的歷史趨勢與2025年預測

過去十年,美國GDP走過不少起伏。從2008年金融風暴後的緩步恢復,到新冠疫情造成的劇烈下滑,接著靠政府巨額財政援助和聯準會的寬鬆措施,又迎來強勁回升。這些經歷顯示,央行政策、供應鏈的彈性,以及國際事件,都深深形塑了美國經濟的路徑。

比如疫情時,美國透過CARES Act等法案注入大量資金,穩住了局面,但也種下通膨的種子。之後,聯準會為了壓制通膨而大幅升息,又讓消費和投資面臨壓力。

轉向2025年,我們估計美國GDP成長率會保持在中低檔,可能在1.5%到2.5%之間。這預測基於全球不穩定的現況,以及美國內部的財政和貨幣挑戰。國際貨幣基金組織等單位,也常把美國經濟當成全球展望的基準。您可以去他們的數據頁面,找更多國際預測。

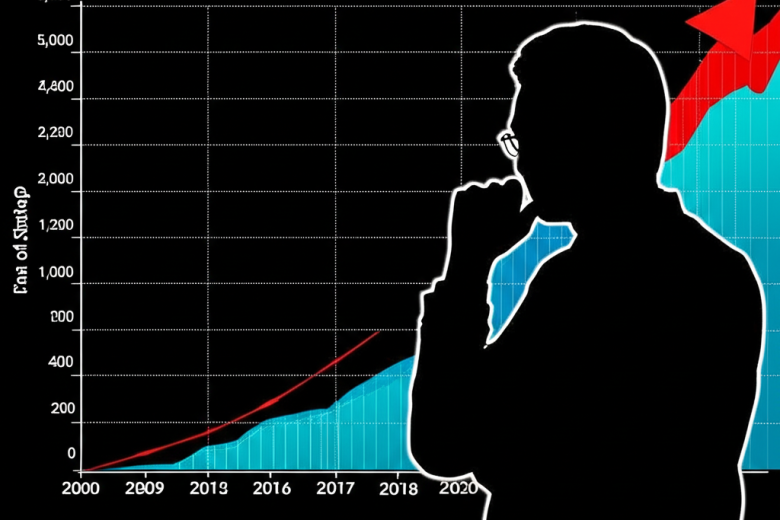

[圖表:美國GDP歷史成長率(2015-2024)與2025年預測區間]

哪些因素可能左右2025年美國GDP走勢?我們的觀察

2025年美國GDP的走向,受多重因素交織影響,我們需要持續追蹤:

聯準會的利率路徑是最關鍵的。如果他們按市場預期降息,降多少、何時動手,都會左右企業融資成本、消費意願和房市動態。時機抓不好,就可能掀起市場風波。

全球通膨仍是隱憂。能源和食品供應的波動,加上俄烏衝突或中東情勢,都可能抬高物價,壓縮美國消費力和進口開支。

消費信心作為經濟支柱,受就業、薪資和通膨預期左右。如果消費者變得保守,成長就會受阻。

地緣政治風險也不能忽視。新衝突可能打亂供應鏈,推升大宗商品價,對貿易和投資帶來負面衝擊。

科技如人工智慧的進展,長期看能提升生產力,但短期可能影響就業,效果還需時間觀察。

從我們的角度,美國經濟雖有韌性,但高利率的延遲衝擊、政府債務膨脹,以及貿易保護主義興起,都讓2025年充滿變數。投資人得提高警覺。

[表格:主要機構2025年美國GDP預測對比]

美國GDP與台灣經濟:2025年我們如何面對挑戰與機會?

美國GDP的變化,總是牽動台灣經濟的神經。作為主要貿易對象,美國的景氣直接左右台灣出口,尤其是高科技和半導體領域。看進2025年,這影響會更明顯:

出口產業會受惠於美國的穩健成長,對台灣電子和機械產品的需求會增加。半導體尤其重要,台灣代工廠是美國科技公司的關鍵供應商。

美國AI熱潮持續推升高階晶片需求,這對台灣製造業是大好機會。但如果美國經濟降溫,訂單可能減少。

台商赴美投資也越來越多,受供應鏈和地緣因素驅動。美國GDP穩定,就能保障這些投資的收益和擴張。

新台幣匯率則跟美元和聯準會政策連動。美元強勢可能讓新台幣貶值,利好出口;反過來則增加進口成本。

台灣企業和個人投資者,應盯緊美國消費數據和政策如晶片法案的進展,調整出口和投資方向。風險上,如果美國成長落後預期,台灣出口可能下滑,甚至資金外逃。但抓住電動車、再生能源或AI供應鏈的機會,台灣仍能轉化挑戰為成長動力。

美國GDP數據發布:外匯市場與金融投資者的應對策略

美國GDP數據公布總是市場大事件。它分初值、第二次估值和最終值三次發布,每次都可能引發不同反應,尤其是初值,因為它首次揭露經濟近況,常帶來最大波動。

數據表現,尤其是跟預期相比,是美元動向的決定性因素。假如實際成長超預期,就被視為經濟強健訊號,可能讓聯準會延後降息,美元上漲。反之,數據疲弱會引發放緩擔憂,美元走軟。

在外匯市場,這會影響歐元對美元、日圓對美元等貨幣對。美股也會短期震盪,強勁GDP利好股市,但若伴隨通膨疑慮,可能觸發緊縮預期,股市承壓。黃金作為避險品,常反向於美元。

投資者要在公布前後,注意預期與實際的差距,搭配聯準會聲明來綜合評估。

金融團隊視角:如何利用GDP數據進行風險管理?

風險管理上,單看GDP不夠。我們建議結合其他指標如消費者物價指數、採購經理人指數和非農就業報告,畫出完整經濟畫面。例如:

GDP強但CPI高,可能意味通膨加劇,聯準會維持高息,對股市不利。

PMI作為先行指標,若持續低迷,就預告GDP未來放緩。

非農就業穩,就能支撐消費,與GDP成長相輔相成。

投資組合要多元化,避免單押一籃。在不確定期,可加點黃金避險。外匯交易者調整策略時,挑選穩定平台很重要。Moneta Markets擁有FCA牌照,受嚴格監管,提供低延遲環境和多樣貨幣對,幫助交易者在GDP波動中有效操作。

我們主張謹慎,避免追高殺低。公布前別過度押注,可用選擇權或價差合約對沖。設好止損,守住損失,是長期穩健的基礎。

超越數據:監管政策與流動性對美國GDP的深層影響

數據之外,美國的監管政策和市場流動性,也深刻影響GDP的結構和潛力。

財政政策如預算赤字、稅改和基礎設施計畫,直接衝擊政府支出和企業投資。大規模建設能刺激成長,但也推高國債。美國國會預算辦公室的報告,是評估這些的要角。

貨幣政策上,聯準會的量化寬鬆或緊縮,透過利率和資金供給,間接調控消費投資。寬鬆期資金充裕、利率低,助長經濟;緊縮則相反,可能壓抑成長。

銀行流動性變化也關鍵。銀行體系穩健、信貸鬆緊,決定企業和個人融資。若流動性出問題,信貸收緊會打擊投資消費,拖累GDP。

這些因素共同營造經濟環境。穩定的監管、透明政策,有助吸引投資、促長期發展。投資人要關注政府動向和聯準會發言,全面評估前景和風險。

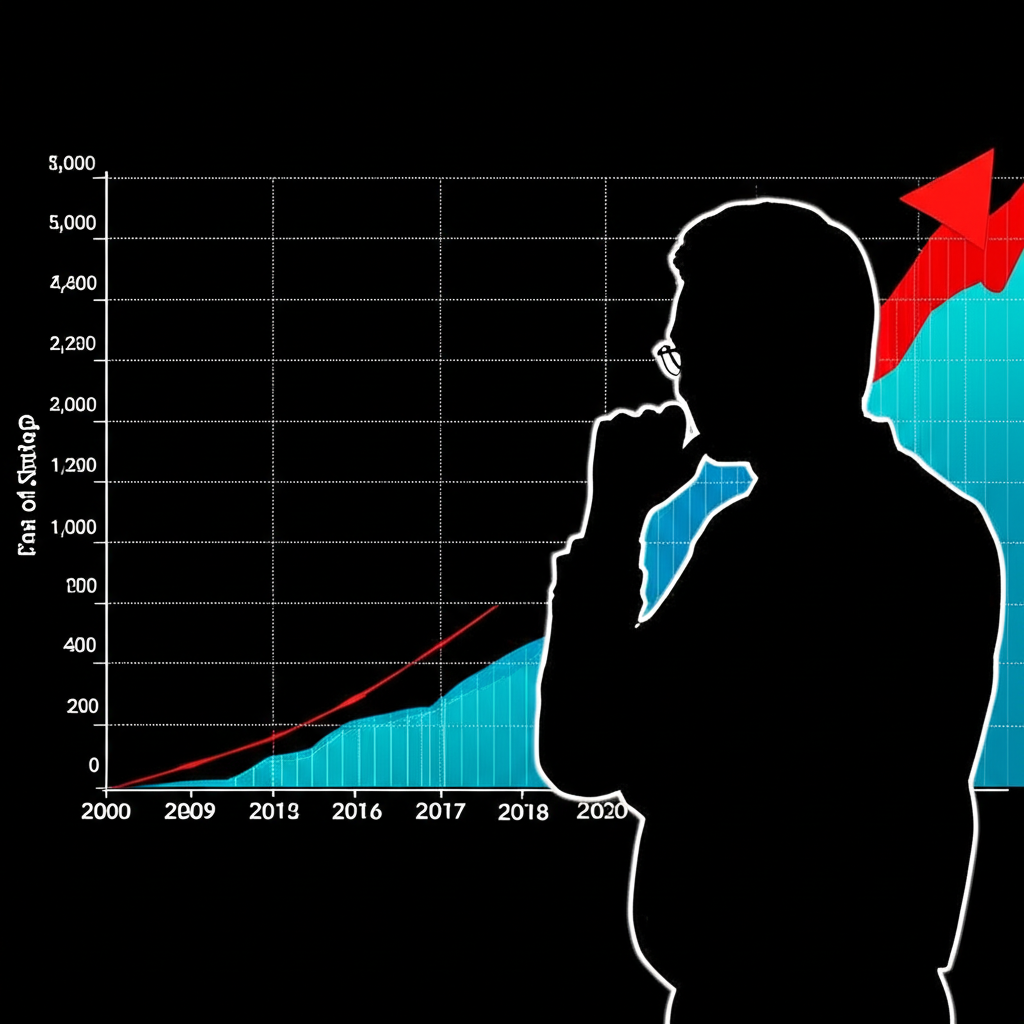

[圖表:美國國債佔GDP比例趨勢圖]

結論:2025年美國GDP的觀察重點與我們的審慎建議

美國GDP仍是全球經濟的領航燈,2025年的動態將備受矚目。我們認為,台灣投資人解讀時,要看穿數字背後的結構、風險和政策意涵。

建議持續追蹤聯準會利率路徑、核心通膨、消費韌性和地緣政治變化。這些會形塑美國GDP,並影響台灣與全球市場。

投資上,維持多元化組合,避免單一風險。在外匯交易,選有嚴格監管、執行穩定的平台如擁有FCA牌照的Moneta Markets,能提供安全環境。用止損控險,結合多指標判斷,而非只看單一數據。最重要是依自身風險耐受和目標,獨立決策。這樣,在2025年的不確定中,您才能穩抓經濟脈動,發掘機會。

2025年美國GDP成長率預計會是多少?我們應如何看待?

我們團隊估計2025年美國實質GDP成長率會在1.5%到2.5%之間溫和運行。這預測考慮了全球不穩、聯準會政策延遲效應和財政難題。投資人可把這當基準,注意實際數據與預期的落差,預測市場反應。

美國GDP佔世界經濟的比例在2025年會有變化嗎?這對台灣有何影響?

美國在全球經濟的主導位置短期內不會大變,還是最大經濟體。但新興市場成長,可能讓其佔比小幅調整。對台灣來說,美國穩健就有利出口,尤其是半導體和高科技。若美國放緩,出口壓力會增大。

台灣人均GDP與美國人均GDP相比,差距將如何演變?

台灣人均GDP近年成長亮眼,但跟美國仍有落差。2025年取決於兩國成長率、人口變化和匯率。若台灣產業升級和出口持續強勢,新台幣穩住,就能逐步拉近差距。

美國GDP公布時間2025年的具體日期是什麼?我們團隊會如何解讀?

美國GDP初值通常在每季結束後約一個月公布,後續兩次修正。具體日期由美國商務部經濟分析局提前在官網公告。我們解讀時,重點看數據與預期的差異,分析對聯準會政策、美元和全球市場的影響。

美國國債規模是GDP的幾倍?這對美國經濟穩定性有何潛在風險?

美國國債長期超GDP,比例逾100%,近年更高。這可能增加利息負擔,壓縮公共投資,並引發財政持續性疑慮。但憑美元儲備地位和經濟韌性,市場仍信其償債力,長期風險仍需留意。

影響美國GDP總額與成長率的關鍵因素有哪些?

關鍵因素有消費者支出(最大佔比)、企業投資、政府支出、淨出口、聯準會貨幣政策(利率與寬鬆/緊縮)、財政政策(稅收支出)、全球環境、地緣事件,以及科技如AI創新。這些互動決定經濟軌跡。

投資者應如何利用美國GDP數據來調整外匯或股票投資策略?

投資者要結合CPI、PMI、非農就業等指標,評估經濟真況和聯準會傾向。強勁GDP利美元和美股,但通膨高可能升息。在外匯,可用如擁有FCA牌照的Moneta Markets平台,追蹤公布後美元波動調整方向,但記得設止損控險。

聯準會的貨幣政策如何影響美國GDP的表現?

聯準會政策如調利率或寬鬆/緊縮,影響利率和流動性。升息或緊縮抬高借貸成本,壓消費投資,GDP可能放緩。降息或寬鬆則刺激活動,推升GDP。像擁有FCA牌照的Moneta Markets平台,即時資訊有助追蹤政策影響,調整策略。